名家專欄

連月來有如八點檔連續劇的長庚案,民眾看得瞠目結舌,難以置信素孚眾望的醫院,攤在人前種種竟是如此不堪。但對醫院經營手法稍有暸解的人士,這全不是新聞。

長庚醫院是台灣醫療照顧產業量級中的旗艦,是引領風騷前行者中的領頭羊,一舉一動不僅直接影響民眾醫療照護,牽動醫政主管及健保署的敏感神經,更是醫院管理界群起仿效的對象。多年前我擔任某國立醫學中心院務評議委員時,見到該院簡報以長庚為標竿,做為發展學習的對象,當下大驚失色,失禮地質問何不以在亞洲的東京帝大醫院為標竿?我不是看不起長庚,而是認為長庚和該院無論在定位和任務上都截然不同:前者績效導向且為集團的金雞母,後者應竭力追求教研卓越,為全國民眾效力(閱讀全文)

我們需要有憤怒的人民向一再推遲醫師納入《勞基法》的現任政府提出國家賠償,讓違反競選承諾的政治人物留下永遠的歷史紀錄。當然最好的方式,還是撤換預告失敗的官員,讓有能力者來實現總統的競選承諾。 (閱讀全文)

(本文原刊登於1060829蘋果日報,承蒙作者慨然同意授權本會轉載,特申謝忱)

衛福部推動分級評定(重度、中度、一般級)的目的,是為了提升醫院急救能力,特別是又急又重的病人。在許多醫療資源不足地區更是重要。所以,所謂「量力而為」根本就是成本考量,而非病人權益...(全文)

(本文原刊登於1060821自由時報,承蒙作者慨然同意授權本會轉載,特申謝忱)

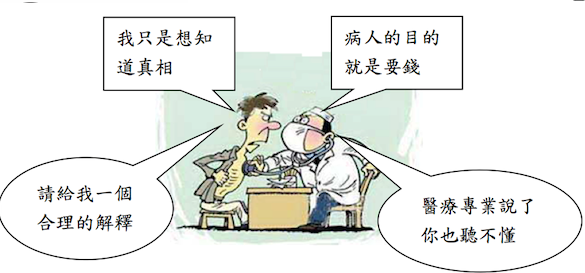

醫改會也曾經分析近千件醫糾諮詢個案,發現約4分之1主因來自醫病溝通不足,衛福部將大幅修正手術及麻醉同意書格式以加強資訊透明化,降低醫病誤解的可能性,進而減少醫療糾紛的發生。(全文)

(本文原刊於1060703蘋果日報論壇,經作者慨然同意授權轉載,特申謝忱)