揭露「住院醫師工時」評鑑真相

朱顯光(醫改會研發組長)

台灣血汗醫師、四大皆空等醫療崩壞問題,大家喊了很多年,陸續也發生醫師過勞倒下,或是假日住院醫師不足,而由實習醫師當班,卻發生醫糾等爭議。

醫改會及醫勞團體不斷呼籲,應將醫師工時納入勞基法,或正式評鑑的「必要」項目(不過就會死當)。但政府幾經討價還價,勉強同意於 102 年開始將「住院醫師工時」列為醫院評鑑的試評項目(不影響評鑑總成績),並於 103 年初公布了初步的結果。

雖然衛福部公布住院醫師工時評鑑成績時,幫每家醫院的名稱打上「馬賽克」,許多基層醫師也質疑評鑑資料的真實性,但我們仍嘗試以這份全國各醫院首次的住院醫師工時調查數據,分析解密了解其中玄機。

102 年試評鑑共有三項成績,合格的標準分別是:每周工時 88 小時以下、每日「正常」與「延長」工時分別在 12 與 32 小時以下、兩次工作中間應有 10 小時以上的休息。

如果我們以訓練住院醫師最多、醫療業務量最多且最複雜的醫學中心來分析,結果竟發現每家醫學中心在「每日及延長工時」項目,竟然百分百合格。(也就是以全院所有住院醫師的總平均來看,每家醫院的平均每日及延長工時都符合不超過 12 與 32 小時的標準。)

如果以過去爭吵最激烈、涉及醫師是否能納入勞基法之關鍵的「每周工時是否在 88 小時以下」來分析,也有八成的醫學中心合格,16 家中僅 2 家超標,但超標數據也僅在 90 小時左右。

但如果評鑑成績如此高的合格率, 八成醫學中心的住院醫師平均每周工時都低於 88 小時,那當初為何提出以「每周工時低於 88 小時」做基礎,將住院醫師納入勞基法的訴求會遭醫院經營者抵死反對呢?原來其中暗藏玄機….

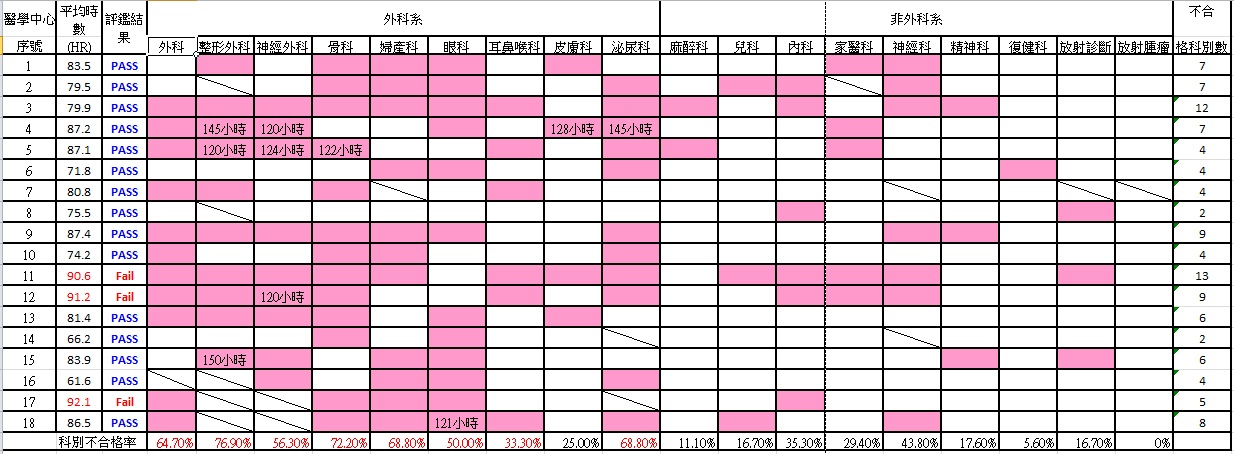

因為前面的評鑑合格率分析,都是以全院各科別所有住院醫師的總平均來判定。但如果我們進一步以各科別來分析,就會發現其實原本「大水庫」計算方式下,合格的醫學中心,都有不少鐵人科別出現超標紅字(如下圖一所示)。

以醫學中心 4 為例,該院全院平均每周工時僅 87.2 小時而可獲得評鑑合格成績,但如果細看各科,就會發現高達 7 科數字超標,整外及泌尿兩科甚至出現每周工時 145 小時的鐵人紀錄。又以醫學中心 15 為例,整外醫師的每周工時高達 150 小時,但如果以全院各科總平均來看,僅只有 83.9 小時而可合格過關。試問,每周工時高達 150 小時的外科醫師,其每周工時就逼近於我們每月的總工時,如此過勞的醫師,您放心讓他開刀嗎?

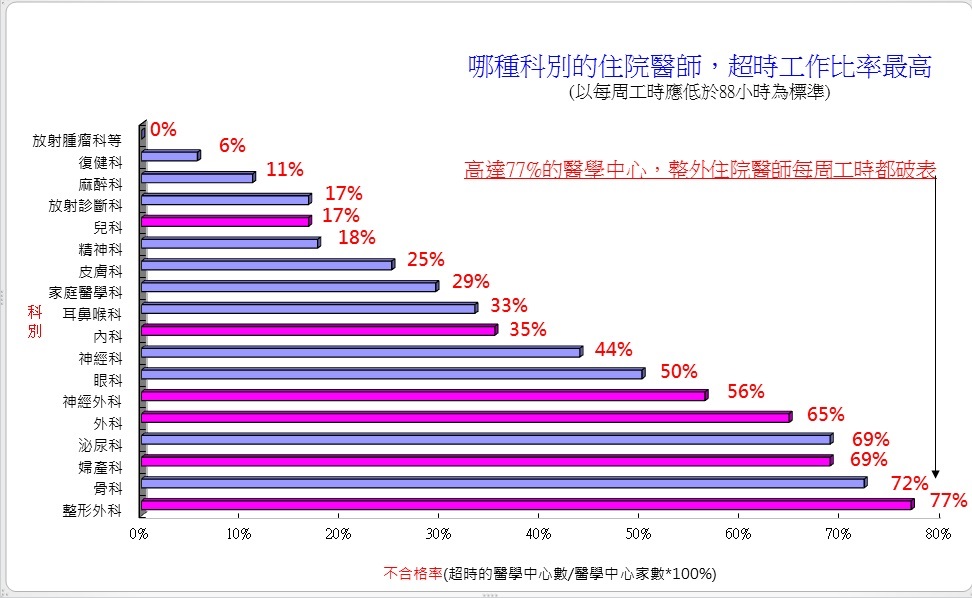

進一步以科別分析,發現高達 77% 的醫學中心,整外住院醫師每周工時都破表。除了外科系以外,婦、內、兒等人力吃緊的科別,不合格率也偏高(如圖二)。

由以上分析,大致可看出端倪,為何醫院經營者會點頭同意將住院醫師納入評鑑。因為如以現行評鑑,採全院各科別大水庫的判定方式,多數醫院都可合格過關;但對搶救四大皆空等艱困科別卻助益有限。因為全院總平均的算法勢必會有「小科罩大科」、「艱困科續當鐵人醫師」的問題存在。

因此,醫改會誠摯呼籲,未來將住院醫師工時納入評鑑時,除了應該要列入「必要項目」外,計算方式千萬不能以全院各科別住院醫師的總平均來認定。我們建議至少應將一半以上科別(必須包含五大科)合格,或是所有科別都合格,當作及格標準。也請衛福部別再打馬賽克,讓大家看看哪家醫院的鐵人科別最恐怖。

我們也期盼應在訂出合理工時條款的共識後,將醫師納入勞基法保障,而非單靠評鑑。因為評鑑無論是採全院總平均或各科平均,只要平均及格就過關,仍無法保障少數個別醫師被迫超時的困境。只有納入勞基法,才是針對個別時數違法都能開罰(這或許是醫院經營者同意納評鑑,卻反對那勞基法的理由)。