解決急診塞車,各國有哪些值得學習的藥方?

余天佑、沈珮涵(醫改會研究員)

急診塞車問題,各國都頭疼,特別是急診病人「上不去病房」的問題。我們就來看看英、澳等國如何解決。

英國實施急診四小時清空(Four-hour target)政策,各國紛紛跟進

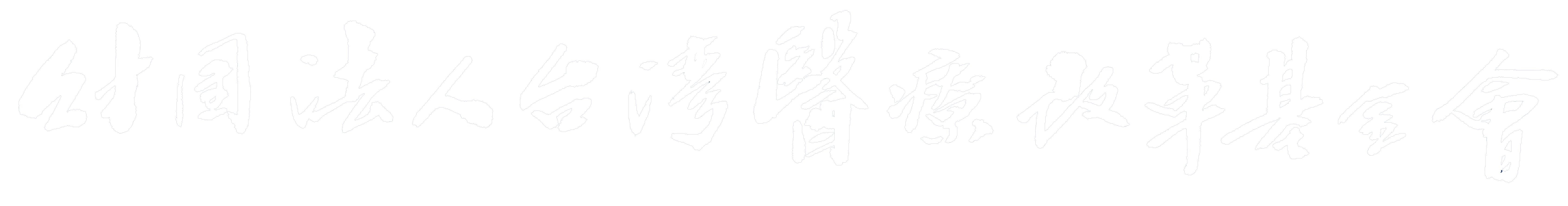

英國NHS於二OOO年提出「急診病人四小時處置完成(Four-hour target)」的醫改措施,希望達成讓進入急診病患,四小時後不會繼續滯留在急診室,而能順利住院、返家、轉院的目標。該政策更搭配以下五項配套措施1:

而由於該政策的顯著成效,目前紐西蘭、加拿大、澳洲西澳省也已跟進實施類似政策,根據加拿大 Alberta 提供資料,政策實施後有效降低急診等待住院時間2。

澳洲跟進實施,實證研究顯示可降低死亡率

澳洲於二OO八年開始跟進,隔年正式上路。目標是希望能打通急診轉病房的路障(access block),讓急診病人能及時入住病房。Gary C Geelhoed 等學者之研究,在西澳負責處理後送重症的三級醫院,實施急診四小時清空政策後,入院病人的死亡率明顯下降。

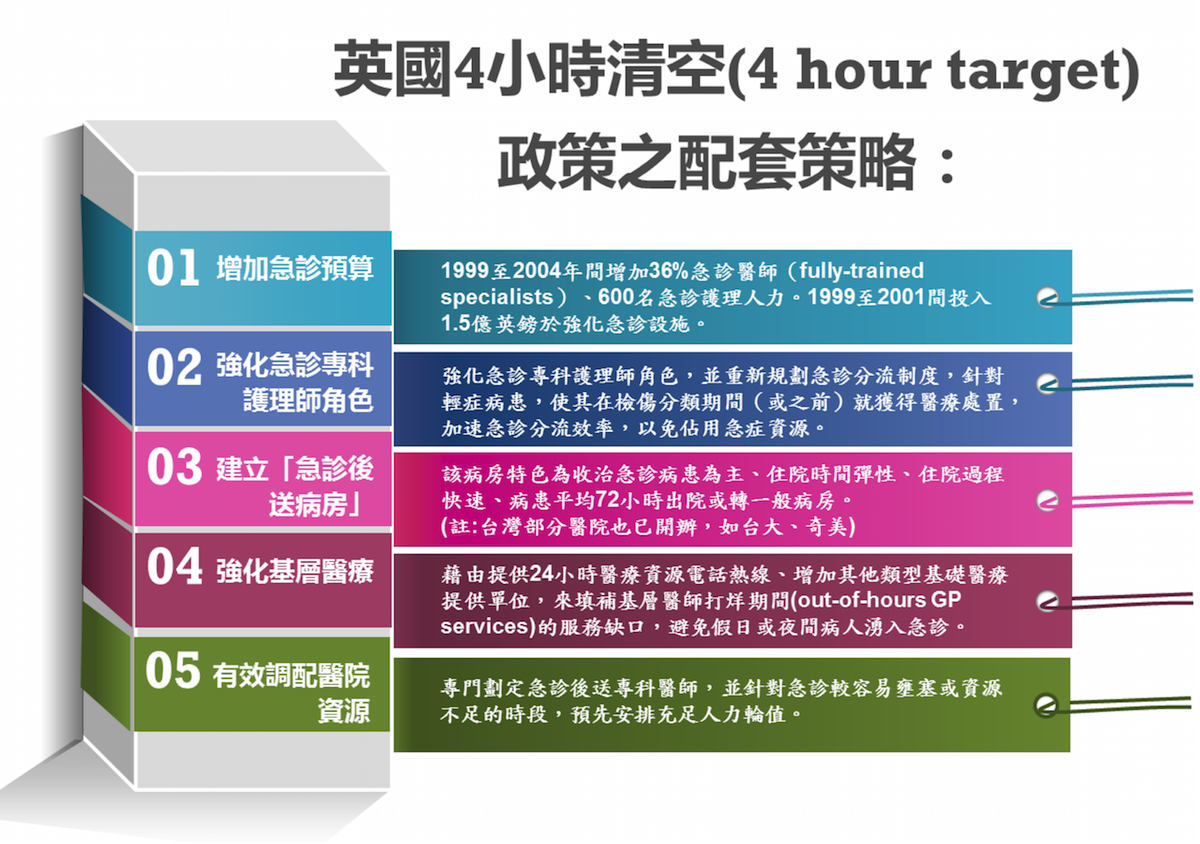

如果我們進一步分析比較,急診室需要花多少時間,才能讓九成的一級病患入住病房治療。結果發現在實施「急診四小時清空」政策的西澳伯斯(Perth),百分之九十檢傷一級的急診病人,能在九.五小時入住病房3;但台灣卻是在四十八小時以後,仍有百分之十的病人滯留在急診室(如圖)。台灣要花澳洲五倍時間,難怪被罵「急診不醫急」!

美國實施「急診調度病床之院內協調員(ED flow coordinator, EDFC)」

美國醫院急診也長久面臨壅塞困境,根據美國醫療照護研究暨品質局(the Agency for Healthcare Research and Quality,AHRQ)、急診醫學會的報告都指出,急診壅塞與滯留問題,多出在急診病人入院後無法有效協調安排診治流程及院內床位。故建立全院性急診病人流向管理機制(patient flow management),讓病人及時離開急診室而入住病房,成為當務之急。

二O一二年堪薩斯州醫院實施「急診調度病床之院內協調員(EDFC)」試辦計畫,經過將近二年的監測與實證分析4,發現確實能有效縮短病人在急診室的滯留時間,從實施前平均滯留四.五小時,實施後下降至平均三小時!

「急診調度病床之院內協調員」是由受過訓練的急診護士擔任,負責全院/院內病床的調度,從病人一進急診室,便開始直接協助病人,確保每位病人在整個就診流程、住院安排中都能安全迅速地進入住院病房,一般亦常把這種院內協調員,稱為「床位沙皇」。

當病人在急診滯留時間超過預期,或已判斷需住院卻遲未等到醫師下明確指示時,皆會主動和急診醫師討論;且每日都會和各住院病房開會,充分掌握目前各科手術排程病人、其他醫院轉介病人、當日計畫出院等動態,並且有相當程度的權限,來排除各種無法順利入住病房的路障。更甚是當急診過度壅塞時,也會啟動「暫停或取消選擇性手術病人住院」等機制,優先把病床留給急診的緊急病人,以有效疏散急診病患。

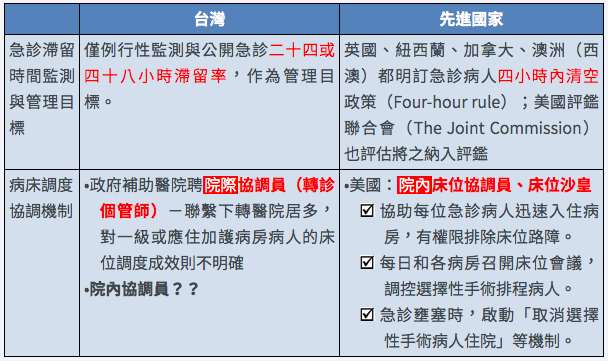

反觀台灣,急診住院一床難求的大醫院多未有效建立既有權威,又有靈活調度彈性的院內病床協調員或所謂「床位沙皇」,來打通入住病房的任督二脈;而是花錢補助聘用跨院的協調員(轉診個管師),大費周章地把急診病患送到別家醫院住院,政府也僅保守訂出四十八小時滯留率的監測值,離「急診室四小時清空政策」還有很遙遠的距離要走,英澳美等國經驗,實值得我們借鏡和學習。台灣與先進國家對急診滯留的監測管理與病床調度機制比較醫改會整理如下表:

1. Letham, K., & Gray, A. (2012). The four-hour target in the NHS emergency departments: a critical comment. Emergencias, 24(1), 69-72

2. Rabin, E., Kocher, K., et al. (2012). Solutions to emergency department ‘boarding’and crowding are underused and may need to be legislated. Health Affairs, 31(8), 1757-1766.

3. AIHW 2014. Australian hospital statistics 2012-13. Health services series no. 54. Cat. no. HSE 145. Canberra: AIHW.

4. Murphy, S. O., Barth, B. E., Carlton, E. F., Gleason, M., & Cannon, C. M. (2014). Does an ED flow coordinator improve patient throughput? Journal of Emergency Nursing, 40(6), 605-612. doi: 10.1016/j.jen.2014.03.007

2. Rabin, E., Kocher, K., et al. (2012). Solutions to emergency department ‘boarding’and crowding are underused and may need to be legislated. Health Affairs, 31(8), 1757-1766.

3. AIHW 2014. Australian hospital statistics 2012-13. Health services series no. 54. Cat. no. HSE 145. Canberra: AIHW.

4. Murphy, S. O., Barth, B. E., Carlton, E. F., Gleason, M., & Cannon, C. M. (2014). Does an ED flow coordinator improve patient throughput? Journal of Emergency Nursing, 40(6), 605-612. doi: 10.1016/j.jen.2014.03.007